El Mago de la Niebla: Alejandro Magno y Diógenes el cínico

Mucho le dolió al maestro de la escuela la decisión de Benigno de llevarse a Juan de la escuela de San Rafael de Mucuchíes. Como siempre, su padre no quiso escuchar razones fuera de las que él había juzgado convenientes.

Para el niño Sánchez, ése había sido un episodio tormentoso de su vida, sus sentimientos hacia la escuela eran encontrados. Por un lado, le agradaban los recreos y los juegos con que se divertía hasta oír la fatal campana.

Se alegraba en parte cada día la vuelta a clases pero, por otro lado, le fastidiaba la rutina escolar, donde había que memorizar hasta el color de pelo de Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno junto a sus historias; como la que decía que el joven conquistador, cubierto por una manta púrpura amarrada por una abeja de oro, no supo qué hacer ante Diógenes al encontrarlo desnudo, cubierto por costras de suciedad, sentado frente a él, mientras sostenía una lámpara de aceite prendida en pleno día; a su espalda estaba el maloliente tonel de vino en que vivía junto a una manada de sucios perros.

El hijo de Felipe II de Macedonia y Olimpia, discípulo de Aristóteles desde los 13 años, había oído de la negativa de Diógenes a regirse por las costumbres de la sociedad griega negándolas en cada una de sus palabras y actos.

Decía que la humanidad se había olvidado de vivir según la naturaleza y, por eso, no había hombres amantes de la verdad en la Magna Grecia.

Pasaba días recorriendo polvorientas calles, con su lámpara encendida en una mano y en otra su bastón seguido de un perro, mientras buscaba hombres íntegros; al acercarle algunos desprevenidos les caía a bastonazos, gritandoles que había llamado a hombres y no a mojones caminantes y, ante tales desplantes, Aristóteles le puso el apodo de Sócrates rabioso, porque se comportaba como un perro al criticar sus silogismos entre carcajadas.

Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, estuvo a punto de pisotear a Diógenes el cínico, mientras el conquistador lo observaba en silencio, hasta que el viejo se molestó porque le tapaba el sol con que se desentumecía sus articulaciones tras una fría noche. Furioso, le dijo:

—Tú y ese caballo blanco, ¿qué se han creído para envolverme entre sombras y frío?

Al oír aquellos gritos la cabalgadura de Alejandro se encabritó; con dificultad logró dominarlo, pero Bucéfalo rompió a pedazos, con sus cascos, una de las cazuelas del filósofo. Se bajó del caballo para disculparse y ver de cerca a Diógenes. Le dijo Alejandro, con una sonrisa entre labios:

—Padre de la sabiduría, pide lo que desees y te será dado. Alejandro El Grande te asegura que lo tendrás.

Diógenes lo miró de arriba a abajo y, tras un rato, le respondió:

—No sé por qué te llaman El Grande porque eres medio enano pero, como deseas hacer algo por mí, sigue tu camino que me estás ocultando el sol y me duelen los huesos.

Sorprendido ante tal respuesta, sólo pudo balbucear entre frases entrecortadas:

—De volver a nacer, quisiera ser Diógenes y no Alejandro Magno. Así, tuvo la certeza de que todo lo que se decía del desaliñado filósofo era sólo una sombra de la verdad.

Entre las historias que sobrevivieron del mundo helénico sobre los saqueos y al incendio de la biblioteca de Alejandría, fundada a comienzos del siglo III a. C. por Ptolomeo I, fue ser destruida por una chusma de fanáticos guiados por Cirilo, futuro patriarca de la Iglesia de Alejandría, quien torturo hasta la muerte sin ninguna piedad a su directora, la bella filósofa Hipatía, en el siglo IV d. C.

En unos de los pergaminos sobrevivientes se dice que cierto día fue invitado Diógenes a un banquete y en su puesto había un plato de oro con huesos cubiertos de grasa, al verlo entrar todos se rieron de él, mientras el sucio filósofo, al ver su plato con parsimonia y seriedad, se montó sobre la mesa y dijo:

—Saben, no soy un Dios, para que me ofrendan huesos y grasa, pero sí un perro rabioso y, sin más, empezó a reír y a orinar en cada uno de los platos de los comensales, mientras entre carcajadas decía:

—Si me tratan como perro, perro seré.

Al calmarse los ánimos le pidieron que les hablara sobre la felicidad; pronto sus palabras aburrieron a todos los comensales y, cuando se dio cuenta, comenzó a silbar como un pájaro y pedorrearse; así logró que todos comenzaran a prestarle atención y se apretujaran a su alrededor. Con enfado les dijo:

—Se aburren de cosas serías, pero no al ver y escuchar bufonadas.

Esas entre otras historias que les contaba son Ramón, hizo que el joven Sánchez sospechaba que la vida podría enseñarle mucho si le prestaba atención y así fue cambiando su carácter de un ser que gustaba de lo festivo, de la alegría pero a su vez apreciaba el silencio y quietud de su alma.

A su alrededor todo estaba cambiando. En el interior de Venezuela apenas llegaban los ecos de los acontecimientos que hicieron temblar las primeras décadas del siglo. De la Primera Guerra Mundial y de los alzamientos a lo largo del país, poco supo. Para San Rafael del Páramo fue afortunado ser un olvidado pueblo del continente.

De la guerra de trincheras y de los miles de soldados muertos por gases venenosos, y de las masacres masivas entre aceradas púas y lagos de sangre en una Europa fragmentada por el ardor bélico, solo rumores llegaron a ese apartado páramo que oía como eco de una legendaria epopeya.

Las guerras, con sus hirientes huellas, sólo pasaron como una lejana brisa por San Rafael. Mientras en Europa las trincheras se encontraban anegadas de sangre y fetidez, en San Rafael del Páramo Vicenta seguía palmeando la harina de trigo para lanzarla sobre el budare caliente, sentada en cuclillas alrededor del fogón, a la espera de que la olla del agua hirviera para que se derritiera la panela, para dar el desayuno a su familia y a la peonada.

La tragedia que se vivía por temporadas en San Rafael del Páramo era el hambre. Las hambrunas llegaban con las malas cosechas de trigo y papa. En esos años, ante el portón de la casa de los Sánchez, amanecían familias pidiendo harina y granos.

Algunas veces, cuando se lo permitía la cosecha, repartían el sobrante o lo vendían a un precio irrisorio pero, en otros momentos, se iba la gente del pueblo con las manos vacías.

A Epifanía Gil, como a otras de sus amigas, le tocó vivir aconchabada parte de su vida. Su madre tejía y hacía cobijas en el telar de dos lisos durante casi toda la noche, de día se ocupaba de la familia pero, aun así, vivían con gran estrechez.

No pudo ir a la escuela sino de vez en cuando, pues su trabajo era arduo. Sin embargo, aprendió a leer, ¿qué tiempo podía tener para aprender si debía ir de casa en casa limpiando, cocinando? Tenía poco tiempo para juegos. Sus anhelos y ensoñaciones se los tuvo que guardar. La pobreza de su familia le impedía hacer otra cosa. Llegó un momento en que tuvo que irse de San Rafael.

Era 1920. El hambre en su familia atenazaba. Con ese desprendimiento que la caracterizó, una noche en que se encontraban todos reunidos en el fogón, dijo a su madre:

—Me voy pa’ Mérida, quizás allá encuentre algo de dinero pa´ que podamos vivir.

Llena de ilusiones Epifanía, partió. Pero éstas se fueron rápido y sólo le quedó la Virgen como compañera. Se sintió confundida en Mérida, había sido maltratada en los hogares merideños. Fracasada, volvió a su pueblo natal con las manos vacías y un hueco en el ser.

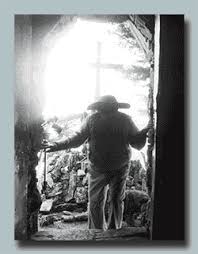

Conoció Epifanía grandes frustraciones y obstáculos que el joven Sánchez desconoció por la buena situación de su familia. Había algo en ella que la hacía capaz de sobreponerse a esos obstáculos. Intuía que detrás de toda aquella opresión existía un sentido. ¿Acaso no fue eso lo que nos mostró Cristo con su vida?, se decía una y otra vez.

Nunca olvidó sus días escolares. Dejaron en ella una huella imborrable. Pero fueron pocos, pues durante semanas en su casa faltó la harina para hacer las arepas de trigo, a pesar de que su madre trabajaba casi todo el día y gran parte de la noche hilando y tejiendo, y su padre trabajaba la tierra como peón, no había suficiente comida para su familia.

Por las noches era común oír el trajín de su madre en el telar, cuando movía para arriba y para abajo los peines del telar y entre la urdimbre pasaba la lanzadera, mientras la hija meditaba el porqué de tantas privaciones y se preguntaba continuamente qué podía hacer por su familia.

Llegó un momento en que iba a la escuela angustiada por esa situación. No podía concentrarse y, menos aún, poner atención a las clases. Para acabar con esa situación decidió dejar de ir. Pero no por eso iba una a ser una ignorante —se decía.

Comenzó a trabajar en las casas del pueblo y cuando tenía algún rato libre se asomaba por la ventana de la escuela a seguir aprendiendo. Don Ramón se daba cuenta de esto y le guiñaba el ojo como signo de simpatía por su anhelo de aprender. Cuando esto ocurría, sonreía y su voluntad se robustecía.

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link:https://chat.whatsapp.com/Iz9ipvYjAnxFCJcV5hWzES

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí:https://t.me/diarioprimicia