La Búsqueda: Xochitl y el fuego nuevo

La vida lucha por abandonarme. Precipitadamente comienzo a perder los hilos de mis recuerdos. La muerte amenaza con acallar mi memoria, pero deseo enfrentar las palabras con las que la Diosa provocó mi caída. Hilvano las hebras del tapiz de mi pasado para poder llegar a ese momento. Necesito descansar, acumular las fuerzas necesarias para un último esfuerzo…

!Diosa!

No permitas que mis ojos se cierren,

sin volver oír tu divino murmullo,

sin sentir que tus caricias se apoderen de mi Ser.

No seas inexorable con este viejo

que se desgarra como una pluma de Quetzal.

El más allá no me preocupa. Los cielos y el inframundo me provocan desconfianza. Según la tradición, no iré al Tlalocan, el paraíso regido por Tlaloc en donde sólo tienen cabida los que mueren ahogados, hinchados o tocados por algún rayo.

Tampoco iré a la corte solar, al paraíso gobernado por Huitzilopochtli, a donde van los guerreros junto a los prisioneros sacrificados anhelantes por transformarse en colibríes. ¿Será el destino de mi alma vagar por cuatro años acompañado de un perro por la tierra de los descarnados?

Estas creencias no me inquietan, solo sé que al morir me reintegré al universo. He tomado y hecho correr suficiente sangre de otros seres para poder existir a lo largo de mi vida. Se acerca el momento de restituir lo dado. Esa certeza me llena de sosiego.

En las tierras del Sur, en el mayab, aprendí con el calendario lunar y adivinatorio. Nuestras ataduras en el Calmecac y sus códices era de 52 años solares de 360 días, más los cinco días nefastos en uno de los cuales nací, y me impuso Quetzalcóatl el nombre de Coaxonehuatl, Despojo de serpiente.

Esa atadura de años tenía 18.900 días, cada grupo de años se ordenaba espacialmente a través de su rotación por los cuatro rumbos cósmicos. Existían contradicciones entre el calendario azteca y el de las tierras del Sur, pensaba que se debían a las diferencias geográficas y astronómicas. El riguroso control del tiempo no sólo abría las puertas del destino, también nos permitía predecir las sequías y la llegada de las lluvias.

El observar y medir cuidadosamente las rotaciones de la Luna, el Sol, las estrellas nos hacían sentir parte del universo. Vivíamos para seguir su pulso y adecuar nuestro existir a sus ritmos.

Cada día del año empezaba con complicados rituales y cantos de gracia a las divinidades que regirán ese día, en algunos de ellos había grandes festividades como en el día de los muertos, cuando recordábamos a los fallecidos. Los recibimos con ofrendas, música y alegría, para que retornaran satisfechos y no volvieran a cruzar las barreras del reino de la muerte.

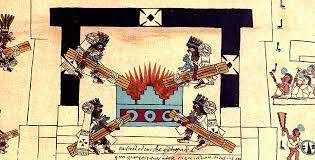

La celebración más dramática se realizaba al finalizar cada atadura de años. Eran momentos de incertidumbre, dudas y angustia. ¿Cómo podríamos saber si el Sol seguiría alumbrándonos? En esos instantes el tiempo se detenía. Se apagaba violentamente el fuego de los templos y en las casas se destruyen los fundamentos del fogón, junto a los enseres de barro.

El equilibrio del universo estaba en peligro. Los hombres se desangraban y oraban, las mujeres se jalonearon fuertemente sus cabelleras, los niños lloraban desconsoladamente y los perros aullaban…

Todos estaban a la espera de que los sacerdotes ascendieran a los templos a prender los fuegos sagrados. Con báculos llameantes recorrían los poblados hasta llegar a las pirámides y en la cumbre de cada una, darían nacimiento al fuego nuevo para que alumbrará una nueva atadura de años. Y las sombras del inframundo abandonarían los poblados.

En mi memoria aún está presente el recuerdo de Xochitl, al nacer, había sido consagrada a Xochipilli, el Señor de las Flores, del canto y la danza. Muchas plumas de quetzal habían sido rasgadas desde su nacimiento. Ese día sus padres me llamaron para dar rostro a su destino. Leí los códices, las estrellas y lancé los granos sagrados a la tierra.

Era un solsticio de invierno. Ese día sus padres gozosos la traían envuelta entre coloridas mantas. Deseaban conocer el nombre con que se le recordaría. La luna que acompañó su primer grito era regida por la Diosa que insufla el amor y el deseo. Al saber esto, sus padres se llenaron de amargura, era un día nefasto para el nacimiento de una niña.

Por eso ocultaron su verdadero nombre Xóchitl. Sólo la llamaban así entre las paredes de barro y piedra de su hogar. Su corazón estaba lleno de dudas, y se preguntaban continuamente por qué las máscaras de los dioses, especialmente de su regente Xochipilli. Esto la llevó a huir de las tradiciones. Y se preguntaba:

¿Por qué la flor se marchita y el jade se quiebra?¿Para qué vivir tras un manto de fugacidad?

Deseaba detener el Sol hambriento de corazones. No comprendía cómo, ante tal destino, podía Xochipilli dirigir su rostro al sol.

¿Qué podía significar aquello?

¿Qué consuelo auguraba el Dios en su extática pose?

¿Qué se ocultaba tras su máscara?

Al amanecer, tras terminar sus quehaceres, Xóchitl solía dirigirse a la casa de las flores para buscar en el silencio que la rodeaba y buscar las respuestas a esas dudas que la herían como el pedernal al corazón. Deseaba arder como el copal para hacer brotar de su ser las respuestas que se le ocultaban.

Al regresar al poblado, el polvo de sus pies y el bullicio de los niños al jugar le hacían retornar a la realidad de la que parecía no poder escapar. Su destino había sido señalado tras largos discursos y consejos de sus padres. Xóchitl, a pesar de haber nacido en el día consagrado al canto y la flor, lo más que podía esperar era llegar a unirse a un hombre que supiera darle corazón a las cosas.

La tradición se le impuso un día después de su primera menstruación. Las palabras que le mostraron sus padres eran la ley, de no cumplirlas, el castigo no se haría expulsar. Se negaba a aceptar ese peso y ese mundo que giraba en torno a los sacrificios humanos, para alimentar a un Dios cruel y lejano como Huitizilopochtli, quien encontraba en la guerra florida, y no en el canto ni en la poesía, su satisfacción.

Aún recordaba aquellas palabras:

-Aquí estás, mi hijita, le dijo su padre, mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal, mi hechura humana, la nacida de mí. Tú eres mi sangre, mi collar, en ti está mi imagen. Ahora recibe escucha: Vives, has nacido, te ha enviado a la tierra el señor nuestro, el dueño del cerco y del junco, el hacedor de gente, el inventor de los hombres. Ahora que ya miras por ti misma, date cuenta. Aquí es de este modo: no hay alegría, no hay felicidad. Hay angustias y preocupación, cansancio. Por aquí surge, el sufrimiento, la preocupación. Aquí en la tierra es lugar de mucho llanto, lugar donde se rinde el aliento, donde es bien conocida la amargura y el abatimiento. Un viento como Obsidiana sopla y se desliza sobre nosotros. Dicen que en verdad nos molesta el ardor del Sol y del viento. Es este lugar donde casi perece uno de sed y hambre. Así es aquí en esta tierra. Oye bien, hijita mía, niñita mía: no es lugar de bienestar en la tierra, no hay alegría, no hay felicidad. Se dice que la tierra es lugar de alegría penosa, de alegría que punza.

Así andan diciendo los viejos: para que no siempre andemos gimiendo, para que no estemos llenos de tristeza, el señor nos dio a los hombres la risa, el sueño, los alimentos, nuestra fuerza y nuestra robustez y finalmente el acto sexual, por el cual se siembra gente.

Todo esto embriaga la vida en la tierra, de modo que no andemos siempre gimiendo. Pero, aun cuando así fuera, si saliera verdad que sólo se sufre, si así son las cosas en la tierra ¿Acaso por esto se ha de estar siempre con miedo? ¿Hay que estar siempre temiendo? ¿Habrá que vivir llorando?

Por qué se vive en la tierra, hay en ella señores, hay mando, hay nobleza, águilas y tigres. ¿Y quién anda diciendo siempre que así es en la tierra? ¿Quién anda tratando de darse muerte? Hay afán, hay vida, hay lucha, hay trabajo….

En los días festivos del calendario, las danzas le hacían revivir los días dichosos de su vida. Cuando los cantores declamaban historias sagradas, acompañado de la música del caparazón de tortuga, del murmullo de los caracoles y las alegres melodías de las flautas. Los hombres danzaban como dioses, ellos se hacían presentes a través de las máscaras y las inspiradas palabras de los danzantes, por instantes se liberaron de la tierra y se convertían en dioses. Sus cuerpos se recubrían con pieles de animales, penachos de plumas de quetzales cubrían sus cabellos. Sus cuerpos y movimientos recordaban la caza de animales y las guerras floridas.

A Xóchitl esas escenas le producían repugnancia, la magia de la música le sugería otras danzas que revivía en su imaginación. Anhelaba disolverse en ese torbellino con la piel desnuda, con el corazón libre de agresión, inflamada de deseos amorosos. En esos momentos retornaba a ella las imágenes creadas por cantores como Tozcuatectli:

Comienzo a cantar, yo cantor,

yo Tozcuatectli me pongo a bailar,

Tomó en préstamo mis cantos y mis flores.

No dos veces se está en la tierra

digo yo Tozcuatectli,

¡Tendré que irme, ay! Por esos lloro

y me deleito con mis cantos y flores.

Yo soy cantor: junto a ellos

me convertiré en floreciente mariposa,

junto a ellos andaré volando.

Deleitándome con el néctar de las flores,

me inspirarán cantos y se me mostrara,

el corazón de la realidad.

vengo de la tierra de los quetzales

soy cuál venado, pero esparzo mis flores…

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link:https://chat.whatsapp.com/JAVT2QhoJnADuHBKsruJpd

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí:https://t.me/diarioprimicia