El Mago de la Niebla: La epifanía de Vicenta Sánchez

Por las tardes, la peonada acostumbraba a reunirse a tomar guarapo de caña fermentado en la pulpería de don Erasmo; tras largas jornadas de trabajo, entre trago y trago, siempre reían al recordar los últimos arranques de mano Benigno junto las tacañerías de los Bracavillas, que llegaron al colmo de esconder y criar gallinas debajo de las camas para que nadie supiera que las poseían y seguir pasando como la familia más pobre del pueblo. Todos conocían la verdad, pero simulaban ignorar lo que ocurría con esos curiosos árabes.

Vicenta comprendía a su esposo y sabía que, tras aquella máscara de rudeza, palpitaba un bondadoso corazón. Por eso no hacía caso a las habladurías de la gente y nunca le respondió de mala manera a pesar de sus arranques de mal humor. Cuando empezaba a mal hablar, se callaba a la espera de que la furia desatada se disipara, lo cual ocurría con cualquier gesto cariñoso que le tuviera. Por encima de todo trataba de ser ecuánime con mano Benigno porque conocía el gran esfuerzo que hacía por el bienestar de su familia y del pueblo. El amor al prójimo no era una frase gastada para ella, lo trataba de vivir cada día de su vida. Era común encontrarla entre la peonada preocupada por la salud de todos y, ante cualquier problema, siempre estaba dispuesta a ayudar sin esperar un Dios se lo pague.

Desde pequeña supo sacarle provecho a todas las circunstancias al transformar cualquier revés en una vía de poner a prueba su fe. Una de las enseñanzas que dio a Juan fue la de ser capaz de hacer de la paciencia una forma de vida, pues, al fin y al cabo, decía Vicenta:

—Todo está en manos de Dios y de la voluntad de cada quien…

Todas las noches oía Juan los devotos rezos de sus progenitores, que traspasaban los gruesos tapiales; oraban juntos el Santo Rosario antes de dormir. A Florentino, su hermano mayor, que dormía en el cuarto vecino, parecían preocuparle poco esos rezos y, como aquietaban el carácter de su madre, Juan sí anhelaba saber cómo podría lograr el sosiego en que vivía su madre. Sólo se atrevió a preguntarle cómo conseguirlo mientras moría… Las últimas palabras dichas por doña Vicenta en su lecho transformaron la vida de Juan Félix Sánchez.

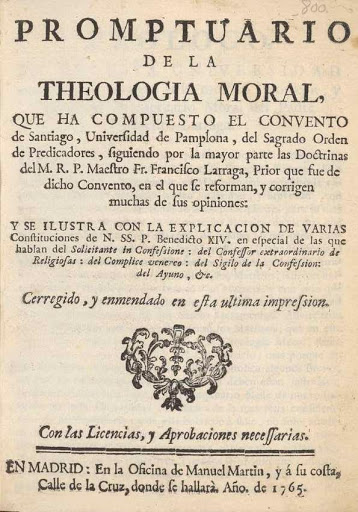

En su niñez conoció a su maestro Ramón Zapata, quien con el tiempo supo comprender la paradójica personalidad que se estaba gestando. Era fácil darse cuenta de ello por la forma como aprendía; para él, conocer parecía una necesidad vital, y el universo que comenzaba a abrírsele con la palabra fue una revelación. El maestro ignoraba el tierno motivo por el que nacía en el niño Sánchez esa actitud. La razón era simple y se encontraba muy arraigada en él. Cerca del altar de Vicenta, debajo del sagrario, había uno viejo libro forrado de cuero repujado que su madre leía con frecuencia. De él extraía las lecturas para sus hijos en las fechas santas y Juan deseaba leer ese Promptuario de theología moral de la Universidad de Pamplona del año de 1777, que servía de silencioso consejero a la vida de Vicenta. Sólo deseaba adentrarse en las fuentes que parecían ser el centro de la vida de su madre; ignoraba que Vicenta leía con dificultad, al igual que Benigno. Y en lugar de leer, escudriñaban entre las sagradas páginas alguna palabra o imagen que reconocían y le sirvieran de inspiración a sus meditaciones, casi todas las oraciones y pasajes bíblicos que conocían los habían aprendido de memoria al oírlos en la misa.

La visión que Juan tuvo un 8 de septiembre de 1913, mientras fisgoneaba a su madre a través del ojo de la cerradura, no la pudo apartar de sí por años. Esa neblinosa y húmeda mañana presentía que algún misterio estaba por revelársele, el corazón le latía aceleradamente y gotas de frío sudor corrían por su rostro. Vicenta parecía leer en voz alta algunos trozos del Promptuarium, sus ojos estaban cerrados y el rostro pálido. Al terminar de leer, de su boca comenzaron a brotar oraciones en latín, su voz le era desconocida y creaba sublimes imágenes en su imaginación; mientras se dejaba llevar por ellas, la estampa de la Virgen comenzó a resplandecer. No sabía qué pensar, sólo deseaba huir, pero no pudo separarse de esa perturbadora revelación.

—¿No querías ver?, bueno, ¡ve!, ¿quién te mandó a meterte donde no te llaman?, —se decía Juan.

El hermoso rostro de la Virgen expandió su resplandor hasta convertirse en un precioso filo de montaña abrazado de niebla y frailejón. El sosiego comenzó a invadirlo. ¿Qué manos serían capaces de tallar un rostro tan pleno de inocencia?, se preguntaba Juan. Desde ese momento deseó hacer una talla de esa Virgen que nunca más pudo volver a ver sino en sueños, hasta que la creó con sus propias manos tallada en madera de quitasol.

Por más que intentaba pensar y recrear esa visión no podía aceptarla, se había convertido en un enigma que lo aguijoneo por años. En clases don Ramón les había hablado de los espejismos, imágenes nacidas del engaño a los sentidos al traspasar los rayos de luz capas de aire de distintas densidades, así se reflejaban objetos o paisajes lejanos invertidos sobre el mar, el desierto o el aire. Pero en esa ocasión también les recordó cómo las ilusiones también podían ser creadas por los deseos de cada quien al proyectarlos sobre la realidad y así veíamos lo que deseábamos ver; en la lejana India esa ilusión era llamada la Maya de Vishnú… Esas palabras volvían a su mente como lejanos ecos, pues se negaba a aceptar la realidad de lo que había visto. Con el tiempo creyó encontrar la respuesta a esa perturbadora aparición. Pensó que había sido un espejismo nacido del vaho y el humo despedido por los velones de cera virgen al mezclarse con el incienso de frailejón y proyectar sobre el aire el páramo que se veía por el tragaluz del altar.

En la visión destacaba un paisaje, en el filo de un páramo desde donde se veían los llanos. Por mucho tiempo se convenció a sí mismo de que todo había sido un espejismo. Esto lo creyó hasta años después, cuando pasó por el Filo del Tisure un día del mes de septiembre de 1952, mientras caminaba entre frailejones, sin rumbo alguno. Iba siguiendo el cauce de un riachuelo y fue a parar al filo de una montaña. En ese lugar se acostumbraba a tocar la guarura cuando pasaba algún suceso importante. Entre esos páramos cada familia tenía su punto, que daba a su guarura un sonido que lo hacia reconocible. Al oírlo se sabía, tan rápido como el viento, quién pedía ayuda.

Mientras Juan orinaba de cara a un profundo precipicio, miraba cómo su orina se transformaba en gotas transparentes y caía con furioso ímpetu al vacío; sonreía para sí al pensar en los parameros que abajo daban sal al ganado, confundirían su meada con gotas de lluvia. Al levantar el rostro y ver el horizonte estuvo a punto de caer a ese abismo, mientras se abotonaba la bragueta de los pantalones; de golpe había reconocido en el Filo del Tisure la visión que tuvo en su niñez y empezó a gritar fuera de sí:

—¡Existe! ¡Existe!, ese bendito paisaje ¡existe!…

Volvieron a él sin desearlo las imágenes de su querida madre, orando arrodillada ante la Virgen. Sintió un lacerante dolor. Tanto tiempo

había pasado desde su muerte y aún se sentía herido. Empezaba a sospechar el porqué de la revelación que había visto en el cuarto de Vicenta. Desde ese momento tomó la costumbre de ir al Filo del Tisure a contemplar la belleza del lugar y a ver qué se le ocurría.

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/Fw1iPqx0rJ15GJ35IOT7Gy

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí https://t.me/diarioprimicia